刑事事件の公訴時効とは?何年で時効になるのか。

刑事訴訟法337条4号は、「時効が完成したとき」には、判決で「免訴」の言渡しをしなければならないと定めています。

裁判所が犯罪事実の有無を判断しないまま、訴訟を打ち切るのが「免訴」です。

免訴となる原因には、例えば、起訴された事件が過去に確定判決を受けていた事件であることが明らかになったときや、行為時には犯罪とされていたけれど、その後法律が改正されてその行為を犯罪とする法律が廃止されたときなどがあります。

刑事事件における「公訴時効の完成」も、免訴事由のひとつです。検察官が起訴した事件が、すでに時効が完成している事件(時効期間が満了している事件)であることが判明したときには、裁判所は免訴判決によって「門前払い」することになるのです。

これを「公訴時効制度」といいます。

公訴時効制度は、ここ20年で2回の改正がされています。

以下においては、改正の内容も含めて、この公訴時効制度について解説します。

1.なぜ公訴時効の制度があるのか?

刑事事件について、時効があること自体について不満を覚える方もいるかと思います。

公訴時効制度の趣旨(存在理由)については、様々な説が唱えられています。

- 時の経過により犯罪の社会的影響が弱まり可罰性が消滅する

- 証拠の散逸により公正な裁判が不可能となる

- 一定の期間、訴追されていない事実状態を尊重し、被告人の地位の安定を図る

そもそも、公訴時効による利益を受ける可能性があるのは、真犯人だけでなく、冤罪に巻き込まれた無罪の市民も含まれます。

最高裁は、平成27年12月3日判決で、「公訴時効制度の趣旨は、時の経過に応じて公訴権を制限する訴訟法規を通じて処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。」と判示しています。

【刑の消滅時効】

刑事事件における時効には、公訴時効の他に「刑の消滅時効」があります。

これは、死刑を除く刑の言渡しが確定した後、例えば、被告人が逃亡するなどしてその刑の執行がされないまま、法律の定める期間が経過すれば、刑罰権が消滅することをいいます。すなわち、刑(死刑を除く)の言渡しを受け、それが確定した者であっても、刑の時効によりその執行の免除を得るのです(刑法31条)。しかし、通常は刑の確定後は速やかに執行され、逃亡するような機会はありません。よって、刑の消滅時効が適用されるケースはほとんどありません。

2.公訴時効期間は何年?

(1) 公訴時効期間の変遷

公訴時効期間を定めているのは刑事訴訟法250条ですが、同規定は2度にわたり重要な改正を経ています。

1度目の平成16(2004)年には、公訴時効期間の延長を内容とする改正がなされました。その結果、死刑に当たる罪については15年であったのが25年に延長されるなどしました。

しかし、殺人事件などの遺族の方々からは、「自分の家族が殺されたのに、一定の期間が経過したからといって犯人が無罪放免になるのは、とても納得できない。殺人罪などについては公訴時効を見直してもらいたい。」という声が高まりました。

そこで、法務省では、公訴時効の趣旨や法律を見直すとした場合の理論的問題、外国の制度や国民の意識の動向など様々な調査を行い、法制審議会での調査・審議を経て、殺人罪などの一定の犯罪について、公訴時効を廃止したり、公訴時効期間を延長したりする法案を国会に提出したのです。

(1) 現在の公訴時効期間

その後、国会における審議を経て、平成22(2010)年改正では、それまでの公訴時効期間が犯罪の法定刑の重さだけに応じて定められていたのに対し、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」については特別の定めをし、時効制度の内容に大幅な変更がなされました。

例えば、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」のうち、殺人罪(刑法199条)、強盗致死(殺人)罪(刑法240条)、強盗・強制性交等致死罪、(刑法241条3項)爆発物使用罪(爆発物取締罰則1条)など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が「死刑に当たるもの」については、公訴時効は廃止されました。

これにより、犯罪行為の時からどれだけ時間が経過しても、犯人を起訴することができるようになったのです。

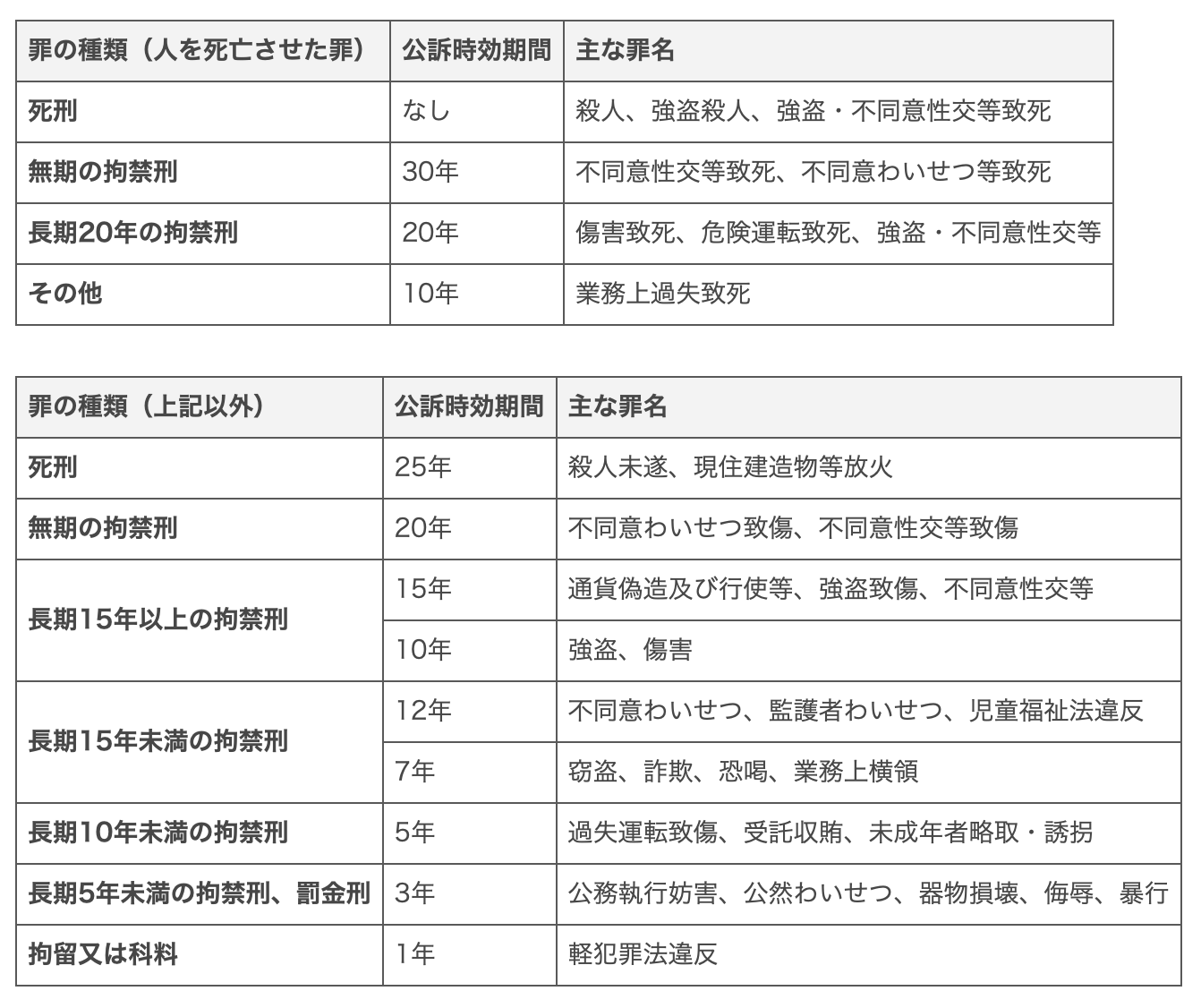

また、以下のような延長もされました。

- 「人を死亡させた罪」のうち、不同意性交等致死、不同意わいせつ等致死など、法定刑の上限が「無期の拘禁刑に当たる罪」については、公訴時効期間が30年

- 「人を死亡させた罪」のうち、傷害致死(刑法205条)、危険運転致死(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)など法定刑の上限が「長期20年の拘禁刑に当たる罪」については、公訴時効期間が20年

- 「人を死亡させた罪」のうち、上記以外の罪(業務上過失致死など)については、公訴時効期間が10年

これにより、従来であれば犯人の処罰を諦めなければならなかった時期を過ぎても、犯人を起訴することができるようになったのです。

人を死亡させた罪で死刑に当たるものについて、公訴時効が廃止された理由については「この種の凶悪・重大事犯においては、一般に時の経過による国民の処罰感情の希薄化の度合いや事実状態の尊重の必要性が低いため、一定の時間の経過により一律に訴追・処罰の可能性を失わせてしまうことは適当でないと考えられるため」と説明されています。

要するに、何年経とうと殺人犯は処罰されるべきであり、たとえ犯人が長年平穏に暮らして来ようと、その事実を尊重する必要など全くないと考えるのが、大方の国民の意思だという認識です。

また科学的捜査手法が発達した今日では、時の経過による証拠の散逸で公正な裁判が害されるというリスクも相当低下していることも改正を支持する理由のひとつです。

なお、平成22(2010)年の改正法は、上記のような「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」が、同改正法の施行日「平成22(2010)年4月27日」の前に犯されたものであっても、その施行の際に公訴時効が完成していないのであれば、同改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。

3.公訴時効期間の一覧

2つ以上の主刑を併科すべき罪、又は2つ以上の主刑中その1つを科すべき罪については、重い方の刑に従って公訴時効が適用されます(刑訴法251条)。

また、刑法により刑を加重減軽すべき場合には、加重減軽しない刑に従って公訴時効が適用されます(刑訴法252条)。

つまり条文に書かれた法定刑を基準に公訴時効期間を判断するという意味です。

なお、未成年を対象とする犯罪では、時効の起算点は被害者が18歳になった時点となります。

4.刑事事件の被疑者になってしまったら弁護士に相談を

刑事事件の被疑者として捜査対象となった場合、公訴時効期間が過ぎるまで逃亡を続けることは至難の業です。

事件内容によっては、長い逃亡生活を送るよりも、進んで出頭して刑事手続を受けることが、将来的には本人と家族の幸せにつながるケースも数多くあります。

どの途を進むかというのは人生を賭けた決断ですから、予想される刑事処分の内容、程度などを知る必要があり、それには刑事裁判の専門家からのアドバイスを受けるべきです。

泉総合法律事務所の弁護士・泉義孝は、様々な刑事事件の弁護経験が豊富です。初回相談料は無料ですので、どのような事件でも是非一度ご相談ください。