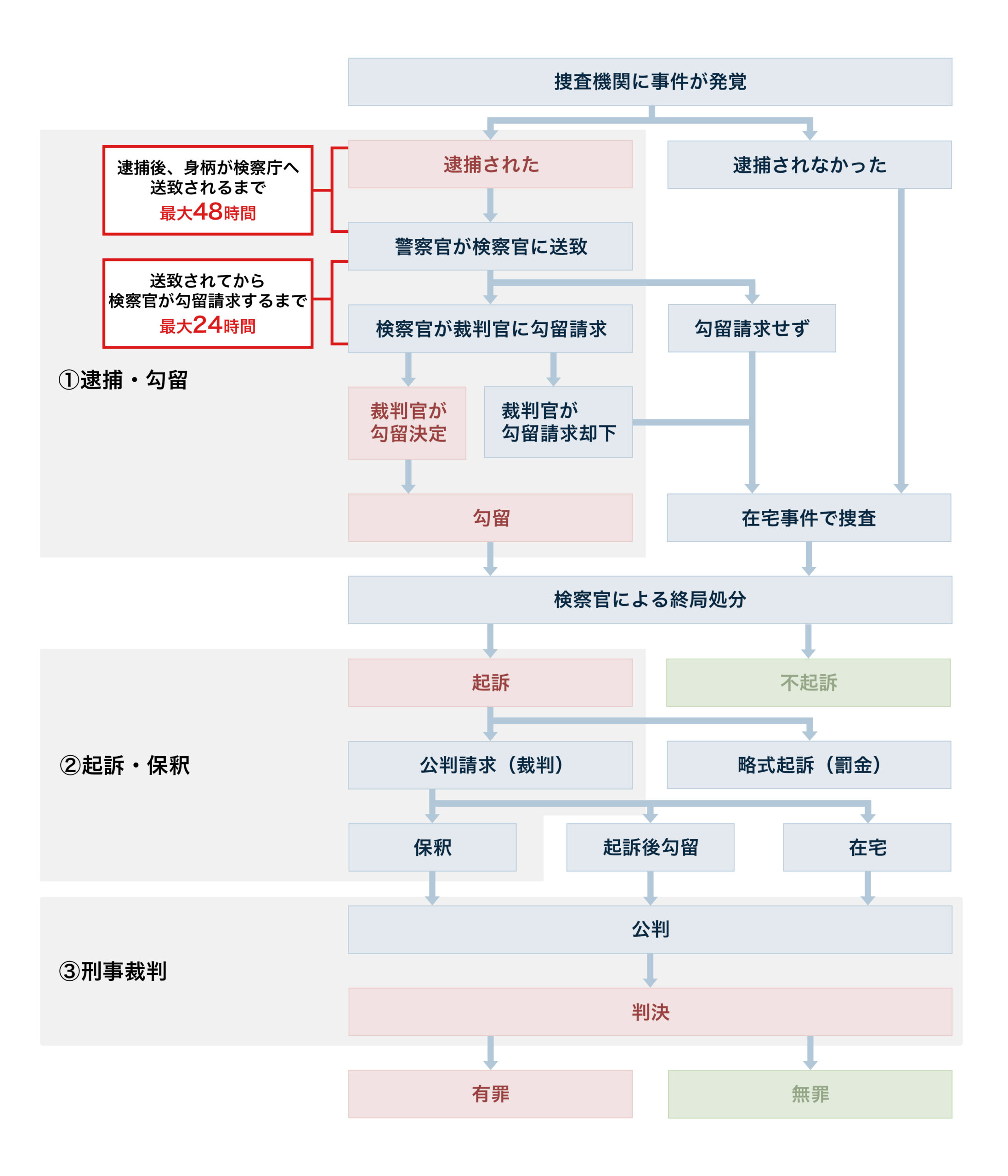

刑事事件解決の流れ

警察・検察の呼び出しを受けたり、自分の家族が刑事事件で逮捕されたりして不安だという方は、まずは刑事事件の流れを理解して漠然とした不安を取り除くことが必要です。

そこから、自分や家族は何をするべきか、どうすれば不利益が少なく済むのかを考えましょう。

この記事では、自分や家族が刑事事件を起こしてしまった際の手続きの流れについて(刑事事件で逮捕された場合、逮捕されてからどのような流れを経て刑事裁判となるのか)説明します。

1.逮捕・勾留

刑事事件の大まかな流れは以下のようになっています。

- 事件の発生

- 警察による捜査

- 被疑者の逮捕・勾留、あるいは在宅捜査

- 検察による捜査

- 起訴・不起訴の決定

- 正式起訴の場合は刑事裁判へ

(1) 逮捕

事件が発生し、目撃者からの通報があったり、もしくは被害者が被害届を提出したりすると、警察は当該事件について捜査を行います。

捜査の結果犯人が特定されると、警察官により逮捕が行われる場合があります。あるいは、万引きや痴漢、盗撮などの犯罪ならば、現行犯逮捕されるというケースもあるでしょう。

「逮捕」とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間の身柄拘束を継続することです。

警察は、必要な捜査や取り調べを行い、逮捕から48時間以内に検察官に事件を送致します(送検)。

※逮捕していない場合でも、書類や証拠のみ検察官に送致されます=書類送検。

検察官は、被疑者に弁解の機会を与えたうえで、引き続き身柄拘束が必要であるかどうかを検討します。もし身体拘束が必要だと考えた場合には、送致から24時間以内に裁判所に対して「勾留請求」をします。検察官が勾留を請求しない場合は直ちに釈放しなくてはなりません。

以上から、逮捕の期間は最大で72時間です。

なお、逮捕は必ず行われるというわけではありません。容疑を認めている・住所や監督者が明らかである・逃亡や証拠隠滅の恐れがないなど、身体拘束の必要がないと捜査機関が判断した場合、逮捕・勾留はされません。

この場合、被疑者は在宅のまま出頭の呼び出しに応じるなどします(在宅捜査)。

(2) 勾留

刑事事件で逮捕された場合、引き続き勾留(逮捕に続く身柄拘束)されてしまうことがあります。

被疑者の勾留は、長期に渡り人の身体及び行動の自由を侵害する処分であるため、刑事訴訟法は勾留の要件を厳格に定め、裁判官に慎重な判断を要求しています。

警察官からの送致を受けた検察官が被疑者を取り調べて、「引き続き身柄拘束して取調べをする必要がある」と判断した場合、「勾留請求」を裁判官に対して行います。

そのまま裁判官が勾留決定をすれば、まずは10日間勾留されます。その間も、警察や検察による取り調べ等の捜査活動が行われます。

さらに、勾留の期限を超えてなおやむを得ない事由があると認められて勾留延長されれば、追加で最長10日(合計で最大20日間)勾留され、日常生活から完全に隔離されてしまいます。

「やむを得ない事由」とは、例えば、共犯者が複数いたり、被疑事実や押収した証拠物が多数あったり、被疑者と参考人の供述に食い違いがあったりする場合が考えられます(※最高裁昭和37年7月3日判決)。

逮捕直後から勾留請求までの数日間の留置でも、会社を解雇されることがありえます。まして10日間の勾留となると解雇はほぼ確実と言えますので、いかにして勾留を阻止するかというのが重大な弁護活動となってくるのです。

[参考記事]

勾留とは?勾留要件・期間・流れ・対応策を解説

(3) 起訴

検察官は、事件の内容(結果の重大さ・犯行態様など)や前科・前歴、示談の成立の有無等を考慮し、被疑者を起訴するか否かの判断をします。

ここで不起訴の判断が下された場合、刑事手続は終了します。

起訴の場合は、検察官が起訴状を裁判所に提出します。

起訴の種類は以下の2つがあります。

①略式起訴

罰金刑が法定された犯罪で、被疑者が事実を認めており、初犯であったり犯行態様が悪質でなかったりした場合には、検察官が「略式起訴」とすることが多くあります。

略式起訴では、法廷(裁判)が開かれることはなく、裁判所が書類上の手続だけで罰金の納付を命ずる「略式命令」を下します。

起訴された被告人は、法廷に出廷する必要はなく、書類を受け取って罰金を納めることになります。その後は刑事手続が終了します。

ただし、略式命令の罰金刑も有罪判決ですから、前科となります。

[参考記事]

略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い

②正式起訴

他方、前科があったり、犯行態様が悪質であったりした場合、又は法定刑に罰金刑がない場合などには、正式起訴(公判請求)されて公開法廷での正式な刑事裁判となる可能性が高くなります。

なお、起訴された場合、更に勾留が続きます(起訴後勾留)。

しかし、裁判所に保釈請求を行い、これが認められれば、保釈金を差し入れることで身柄を解放してもらうことができます。

【起訴されたあとの保釈請求について】

保釈とは、起訴されて身柄を拘束されている被告人に対し、被告人が一定の要件を充足しているときに、裁判所が、住居限定や保証金の納付を条件として、被告人の身柄の拘束を解く制度のことです。保釈を請求できるのは、被告人本人、家族(配偶者、直系の親族、兄弟姉妹)、弁護人、法定代理人、保佐人です。

保釈制度では、被告人が罪証隠滅したり、逃亡したりするのを防ぐための担保として保釈保証金(保釈金)を納付しなければなりません。仮に被告人が逃亡を図ったり、証拠隠滅をしたり、その他保釈条件に違反(出頭しない、住居の制限に違反する等)した場合には保釈金は没収されます。

保釈において定められる指定条件の内容としては、以下のようなものが考えられます。

・制限住所の厳守

・裁判所への出頭義務

・逃げ隠れや証拠隠滅を疑われる行為の禁止

・旅行の際には事前許可を受けること

・特定の人物への接触禁止

保釈請求が認められれば、一定金額の保釈金を裁判所に納めることで、釈放となり、自宅に戻ることができます。

[参考記事]

保釈をわかりやすく解説|なんのためにするのか?

2.刑事裁判の流れ

正式起訴された場合、刑事裁判が開始します。

公開の法廷での刑事裁判を公判といいます。

公判では、検察官による犯罪事実の立証活動と、被告人による防御活動が行われます。

(1) 公訴提起

検察官が起訴することを相当と考えて裁判所に起訴状を提出すると、刑事事件の裁判手続が開始されることになります。

被疑者は起訴されることにより「被告人」となります。

(2) 冒頭手続

刑事裁判は、起訴されてから1ヶ月~1ヶ月半後に第1回期日(初公判)となります。それまで、被告人は弁護士と弁護方針や弁護内容について打ち合わせしながら裁判の準備をします。

公判期日(刑事裁判を行うために公開の法廷が開かれる日)となると、傍聴人がいる公開の法廷で裁判が行われます。

冒頭手続は、公判の開始時に行われる手続きで、以下のようなことが行われます。

- 人定質問

- 起訴状の朗読

- 黙秘権の告知

- 罪状認否

(3) 冒頭陳述

これから検察官が証拠により証明しようとしている事実を具体的かつ詳細に提示し、裁判官や裁判員が事件の全体像を把握するために行われる手続きが「冒頭陳述」です。

弁護人は、争点や弁護方針を明らかにします。特に否認事件の場合、公訴事実のどの点について争うのか、という点について陳述します。

(4) 証拠調べ手続

①証拠書類・証拠物

証拠調べ手続は、公判の中核をなす段階で、事件の真相を明らかにするために様々な証拠を取り調べるものです。

主な手続きは、証拠書類・証拠物の取調べです。

供述調書、鑑定書、現場写真、凶器等の確認をしますが、ここで証拠の信用性や証明力について双方が争うことも多いです。

証拠調べ手続きは、まず事前に提出された証拠の採否を決定し、通常は検察官立証→弁護人立証の順で進行します。

検察官は、書証(証拠書類)、証拠物、証人尋問(犯行の目撃者等)などの証拠調べを請求します。

次に、弁護人も反証を行うための証人や情状証人などの証拠取調べを請求します。

弁護人による請求の内容については、以下のようなものがあります(自白事件の場合)。

- 被害者から取り付けた示談書

- 本人の謝罪文

- 身元引受人になった家族などの上申書、情状証言

②証人尋問

証人尋問は、主尋問、反対尋問、再主尋問の順で実施されます。

(5) 被告人質問

すべての立証が終了すると、被告人質問段階へ移行します。

まずは弁護人から、被告人に有利な事情を引き出します。

弁護人からの被告質問が終わると、検察官は検察官の主張を補強する質問を行います。

そして、最後に、争点の解明に必要な事項について、裁判官が被告人に対して質問します。

(6) 弁論手続

①検察官の論告・求刑

証拠調べが終わった後、検察官は、事件に対する事実面・法律面の意見を述べます。

証拠を総合して被告人の有罪性を論証することを「論告」といい、証拠に基づいて「どの程度の刑を求めるか」という意見は「求刑」と呼ばれます。

②弁護人の弁論

弁護人は、被告人の立場から見た事件に対する事実面、法律面の意見を述べます。これを弁論といいます。これは、弁護人による最後の弁護活動とも言える段階です。

犯罪事実について否認をするのなら、無罪を求める陳述を行います。

自白事件ならば、有罪を前提として、被告人の反省状況、被害回復、社会復帰の可能性等を主張し、刑の軽減を求める弁護を行います。

③被告人の意見陳述

被告人は、最後に裁判官から「最後に述べておきたいことがあれば、簡潔に述べてください。」と問われます。自由に発言することができますが、あまり長くなると制止されてしまいます。話す内容は事前に弁護人と打ち合わせをするというケースも多いでしょう。

被害者・遺族への謝罪や、今後の生活に対する決意表明などがよく見られます。

(7) 判決宣告手続

裁判所が判決期日において判決の言渡しをして裁判は終了します。

起訴事実の存在が証明され、その事実が刑罰法令に触れるときは、有罪判決が言い渡されます。

他方、起訴事実が罪とならないとき又は犯罪の証明がないときは、無罪判決が言い渡されます。

自身が受けた判決に不服がある場合、自己に有利な判決を求めて、判決を受けた翌日から14日以内に「控訴」することが可能です。

控訴しないのであれば、これで刑事裁判が終了となります。

より詳しい刑事裁判手続きの内容については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

公判請求とは?裁判の流れ、略式請求との違いを解説

3.泉総合法律事務所の対応方針

逮捕・勾留での身体拘束を受けることや、起訴されて裁判を受けること、前科がつくことは、後の人生に大きな影響を与えます。

泉総合法律事務所では、刑事事件において起訴前弁護が極めて重要であると考えています。

起訴前弁護では、被疑者がどうやって供述調書に対応するかについて適切なアドバイスをしたり、被疑者ノートを差し入れて取調状況を記録したりしてもらうことで、公判(刑事裁判)に向けた十分な準備を行います。

泉総合法律事務所は、この公判に向けた準備こそが大切であると考え、被疑者・被告人との接見に力を入れています。

刑事事件に強い弁護士のサポートを受ければ、裁判となっても執行猶予判決を狙い、実刑を避けることができるケースもあります。

また、被害者がいる事件の場合、不起訴処分の獲得や、早期の身柄解放を目指すべく、被害者との示談成立も大切です。

この点、泉総合法律事務所では、早期から示談交渉をスタートさせることで、被疑者・被告人の方に有利な結果を導き出させるよう全力で弁護活動を行います。

刑事事件の解決はスピードが勝負ですので、もし自分や家族が被疑者となってしまった場合、本人やその家族の方は、できるだけ早く刑事弁護の経験が豊富な弁護士にご相談・ご依頼ください。