裁判員裁判の対象事件|選ばれる確率・年齢は?

裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加し、被告人の有罪・無罪をはじめ量刑をも決める裁判制度のことを指します。

今回はこの裁判員制度について詳しく解説します。

1.裁判員裁判の目的・意義

裁判員制度は、「刑事訴訟事件の一部を対象に、広く一般の国民が、裁判官と共に、責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度」として、2009年5月に施行されました。国民が裁判の過程に参加することによって、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すること」を目的としています。

通常の刑事事件では、法律の専門家である裁判官3人または1人が証拠を取り調べて事実を認定し、判決を下します。

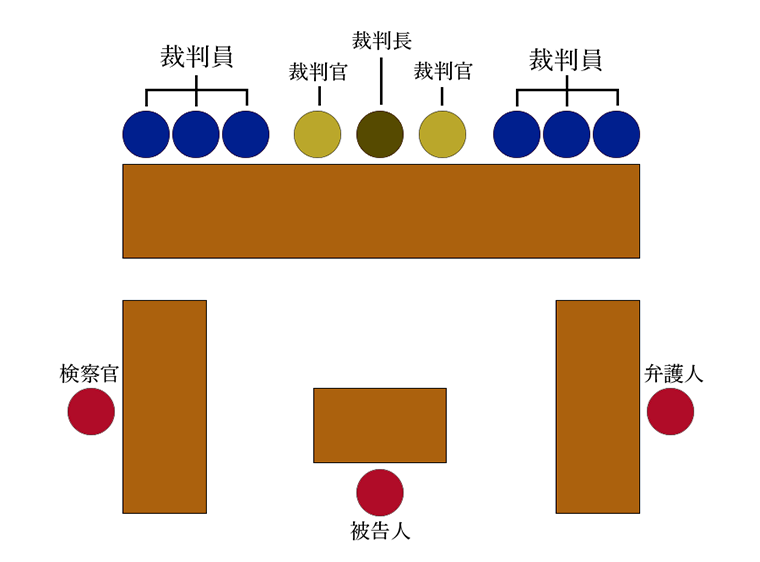

裁判員制度では、国民の関心の高い重大事犯につき、裁判官3人と、国民の中から選ばれた裁判員6人で構成される合議体になります。

裁判員となった国民は刑事裁判に参加し、証拠から事実があったか・なかったかを判断し(事実認定)、そして犯罪行為があるとすればどのくらいの刑を科すのが相当か(量刑)を、裁判官と共に評議して決定します。

2.裁判員裁判の対象事件

裁判員裁判は、すべての刑事事件が対象になるわけではなく、法で定められた重大事件に限定されています。

地方裁判所で行われるものが対象で、控訴審・上告審・少年審判は対象となりません。また、裁判の長期化が見込まれる事件は最初に省かれますので、通常の裁判員裁判は5日〜10日程度で終了します。

具体的に、対象の事件は以下の通りです。

- 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に関する事件

- 複数の裁判官によって審理等が行われる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関する事件

罪名としては、殺人罪、強盗致死傷罪、不同意性交等致死傷罪、不同意性交等罪、不同意わいせつ致死傷罪、現住建造物放火罪、覚せい剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入など)、保護責任者遺棄致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、通貨偽造・同行使などが挙げられます。

ただし、裁判員に対して危害が及ぶおそれがある暴力団関連事件等については、対象から除外される場合もあります。

3.裁判員の選ばれ方|辞退・無視できる?

裁判員は、満20歳以上の選挙権のある国民であれば誰しも選ばれる可能性があります。

選び方としては、まず毎年11月頃に翌年の裁判員候補者がくじで選ばれ、裁判員候補者名簿が作成されます。

名簿が作られたら、各人に通知と調査票を送付し、就職禁止事由・不適格事由・欠格事由などの客観的な辞退事由がないかを調査します。いずれかの事由に当たる場合は、候補者から省かれます。

対象となる事件が決まったら、候補者名簿の中から新たにくじを行い、当該裁判員事件の候補者を選びます。

その後、原則裁判の6週間前までに、選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。

質問票により辞退が認められる人は呼出しが取り消されます。

例えば、事件と利害関係がある場合や、仕事や介護・学校などは辞退が認められる理由となります。

しかし、実際に辞退が認められるのは、法律に定めた辞退事由がある場合のみです。

候補者として呼び出しを受けたにも関わらずこれを無視した場合には、10万円以下の過料に処される可能性もあります。

とはいえ、裁判員制度が始まって以降、非正規で仕事を休むことが経済的に難しい、審理期間の長期化から参加が難しくなった、介護で手を離せないなどの理由での辞退率は常に高く、令和5年では辞退率は66.9%となっています。

選任手続きを経て、最終的には事件ごとに裁判員6人が選ばれます。

4.裁判員裁判のメリット・デメリット

(1) 裁判員裁判のメリット

裁判員裁判は、直接国民が司法制度に参加することにより、一般感覚から離れた判決を防ぐことができるという利点があります。

裁判員が理解しやすくするために、裁判官・検察官・弁護士がわかりやすい裁判を展開するように工夫することもメリットです。

裁判は法曹関係者のみが理解できる内容であるべきではなく、国民の誰もが理解できる内容にすべきだからです。

裁判員裁判は、争点の明確化、迅速な裁判の実行化が図られています。

裁判の長期化には批判も多かったですが、裁判員裁判の導入により迅速な裁判を実現できるのもメリットです。もっとも、裁判の準備に時間がかかり判決までの時間が伸びてしまうとの批判もあります。

(2) 裁判員裁判のデメリット

裁判員裁判には、残念ながら以下のようなデメリットも指摘されています。

- 裁判員の精神面の負担

- 公判期間が短い

裁判員裁判で取り扱われる事件は重大事件ばかりです。被告人に死刑や無期懲役が科せられることがあるため、一人の人生を変えてしまうという重責が伴います。

判決内容によっては「被告人、被害者のどちらからも恨まれるのでは?」という精神的ストレスを抱える人もいます。

また、悲惨な証拠内容が含まれると、裁判員が精神的に強い衝撃を受けることがあり、その心のケアも課題となっています。実際の公判では、裁判員の精神的な負担が大きくならないように凄惨な事件現場の写真について色彩を変えたりイラスト化されるといったことがなされています。

※証拠に添付された写真などについては、法廷備え付けのモニターに映し出され、説明が加えられます。パワーポイント等を使った説明もしばしば行われています。

更に、裁判員裁判は5日間程度で終了します。迅速な裁判が行われるのは良いことですが「人の一生を左右する事情を裁くには短すぎる」という意見もあります。

5.裁判員裁判での弁護活動

被告人となってしまった場合、裁判員裁判は通常の裁判とは審理の進め方が大きく異なるため、これに合わせた特殊な弁護活動が必要となります。

ですので、裁判員裁判での刑事弁護をご要望であれば、裁判員裁判の実績豊富な弁護士に依頼されることを強くおすすめします。

(1) 一回勝負・短期集中の裁判

裁判員裁判では、冒頭手続から判決まで連日公判が開かれ、短い事件では3日で、複雑な事件でも2週間ほどで全ての審理が終わり、判決が下されます。

限られた日数の中で一気に審理が行われるため、“書面を提出して裁判官室でじっくり判断してもらう”という刑事裁判の手法は通用しません。いわば「一回勝負」の裁判になります。

そのため、証拠調べにおいて書面を朗読する際には、内容の分かりやすさはもちろん、同音異義語や専門用語などに気をつけながら、聞き取りやすく朗読する必要があります。

また、このようなスピード審理を可能にするためには、事前に弁護人、検察官、裁判所の三者間においてどのような争点があるのかを確認し、審理スケジュールを立てておくことが不可欠です。そのため、裁判員裁判では、事前に“公判前整理手続”を行うことが義務付けられています。

原則として公判前整理手続で請求している証拠以外の証拠を追加提出することが認められないため、裁判の冒頭の段階で弁護方針が確立している必要があります。

そのため、事前の公判前整理手続を通じて検察官の立証構造を正確に把握すると同時に、弁護人側の「ケース・セオリー」(裁判員に事件の実像を正確に把握してもらうために、事件を説明すること)を確立し、一貫した弁護方針に基づき主張・立証を行わなければなりません。

【「目で見て耳で聞いて分かる裁判」の工夫】

裁判員裁判以外の事件では、裁判官が後から時間をかけて読むことを前提に膨大な数の書面が提出されるため、審理が遅延することも少なくありません。

これに対し裁判員裁判では、証人を法廷に呼び、直接証人から話を聞いて事実を判断することになります。裁判員の目の前で証人の認識した事実を語ってもらい、それが信用できるのかどうか、耳で聞き、目で見て判断するということです。

その他の供述調書や捜査の結果を報告した書面等の取り調べについても、原則として法廷で書面の全文朗読が行われます(裁判員が書面を精読する時間はありません)。つまり弁護人らは1回で内容が理解できるような形で書面の朗読を行う必要があるのです。

裁判員裁判は、一般市民が目で見て耳で聞いて理解し、常識に沿った形で事実の有無や刑の重さを判断することができるように工夫されています。

(2) 公判前整理手続を使いこなす

前段落の通り、すべての裁判員裁判では、連日開廷による集中審理の準備のために、公判前整理手続が行われます。

公判前整理手続きとは、第1回期日前に、刑事事件の争点や証拠を整理するための準備手続きです。検察官・弁護人が互いに主張を出し合い、何が裁判上争点になるのか、どのような証拠により立証するのかを吟味して、それぞれの証拠調べに何分かかるかというところまで、詳細に決められた審理スケジュールを立てます。

公判前整理手続では、検察官の請求予定証拠だけでなく、検察官請求証拠の証明力を判断するための一定類型の証拠(類型証拠)、さらには弁護人がする予定の主張に関連する証拠(主張関連証拠)についても検察官から開示を受けることができます。

弁護人としては、“検察官がどのような証拠構造で事件を立証しようとしているのか”を把握しなくてはいけません。

また、“他にどのような証拠が検察官の手持ち証拠として存在するか”という点について、犯罪類型ごとに想像力を働かせながら開示請求を行います。そして、開示された証拠を精査して各証拠の信用性を吟味し、公判に備える必要があります。

(3) 証人尋問における対応

もっとも難しいのが証人尋問です。ただ「反省している」「もうやりません」などの抽象的な言葉を述べるだけでは、裁判員に被告人の反省の気持ちを伝えることはできません。

したがって、被告人自身の言葉で、「自らが犯した犯罪行為によって被害者に与えたダメージの重大さ」や「今後の自分の更生」について語らなければなりません。

また、起訴された犯罪事実を否認している事件では、検察官が請求する証人の証言の信用性を徹底的に争う必要があります。証言が客観的な証拠と矛盾している点や、不自然・不合理な点について、証人尋問を1回聞くだけで分かるような形で尋問を行わなければなりません。

そのためも、尋問のリハーサルを行い、別の弁護士に客観的な視点からアドバイスをもらうなど、徹底的な準備が必要になるのです。

(4) 説明力・説得性が求められる

刑事裁判では、「殺意」「正当防衛」「責任能力」「共謀」などの法律概念がしばしば登場します。

通常の裁判では、法律に精通した裁判官のみが判断者ですから、当然このような法律概念について説明する必要はありません。

しかし、裁判員裁判においては、これら法律概念について分かりやすい言葉に置き換えて説明を行なったうえで、証拠を提示しなければなりません。

たとえば、「殺意」についてであれば、凶器が包丁だった場合とトンカチだった場合にどのような差があるか、胸を刺すのと足を刺すのにどのような違いがあるか、刺したあと自ら救急車を呼んだことをどのように評価するべきか、などについて、「殺意」の根本に立ち返った説明が求められます。

6.裁判員に選ばれたらできる限り参加しよう

裁判員制度が始まった際は、「参加したくない」という意見が多かったのですが、実際に裁判員になった方の意見としては90%以上が「良い経験だった」と回答しています。司法を身近に感じる機会になることは国民にとっても利点といえるでしょう。

皆さんも裁判員に選ばれたら、可能な範囲でご参加ください。

また、裁判員裁判の弁護活動についても、泉総合法律事務所にどうぞお任せください。