保護観察処分とは?少年事件の解決事例と共に解説

少年法は「少年の更生」を目的としているため、少年事件で少年は刑事罰を受けることはなく、前科もつきません。

しかし、だからといって甘く考えると、少年鑑別所や少年院への送致など、想定外の重大な展開になってしまう場合があります。

今回は、少年事件の処分内容のうち「保護観察」について詳しく解説していきます。

1.保護観察とは?

保護観察は、「少年審判」において最終的に家庭裁判所により出される処分のうちの一つです。

非行をした未成年者を施設に収容せず社会に戻し、時々保護観察所という監督役のところに出向いて生活状況を報告させることにより、反省の気持ちと更生のための努力が本物であるか一定期間観察する処分であり、本来の成人事件ならば実刑となってもおかしくない場合につけられます。

保護観察ならば、少年は施設に収容されることなく、自宅で生活しながら更生することができます。

少年院送致等の施設収容処分を避けられるという意味で、少年事件において目指すべき処分の一つと言えるでしょう。

2.保護観察処分になるまでの流れ

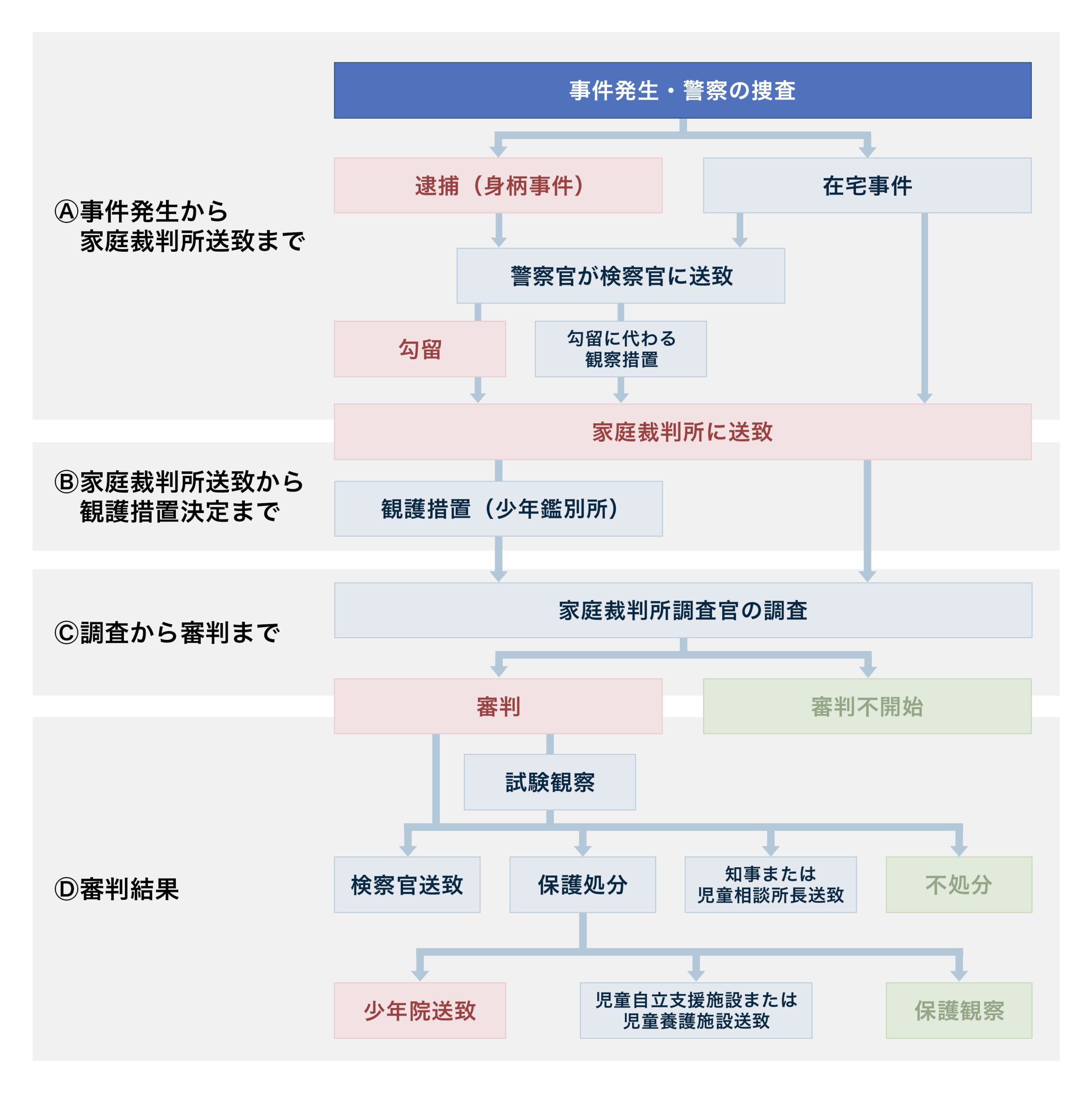

上のフロー図において、一番右下が保護観察処分です。

(1) 少年事件発生→家庭裁判所への送致

犯罪少年の場合、まず、警察官が捜査を行います。

警察は、捜査の結果、罰金以下の刑しかない軽い犯罪であると判明すれば、家庭裁判所へ事件を送致します。

一方、少年に重大な罪を犯した嫌疑がある場合には、検察官に事件の記録一式が送られます。警察官から事件の送致を受けた検察官は、必要に応じて捜査を行い、その事件の記録一式を家庭裁判所に送ります。

なお、14歳未満で刑事犯罪を起こした「触法少年」は、警察による行政調査(触法調査)を受けた後、児童相談所に通告・送致されます。

通告を受けた児童相談所は、少年の身柄を保護所に一時保護するなどの対応をしますが、家庭裁判所の審判が適当と判断した場合には、少年を家庭裁判所に送致します。

こうして、触法少年も家庭裁判所の審判を受ける場合があります(少年法第3条第2項)。

(2) 家庭裁判所送致→審判開始決定

少年は鑑別所への収容(観護措置)

事件の送致を受けた家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に収容するか否かを判断します。少年鑑別所へ収容することを「観護措置」と言います。

家庭裁判所の裁判官が観護措置の決定をするかどうかは、少年が家庭裁判所に出頭しない可能性の有無・程度のほか、家族からの虐待や反社会的集団等による悪影響から保護する必要性の有無・程度、外界と隔絶された環境で少年の心身の調査を行う必要性の有無・程度等を考慮して判断しているようです。

少年鑑別所は、家庭裁判所で審判を行うかどうかの判断材料とするために、少年を調査・観察すると共に、指導・教育するための場所です。

審判開始の決定

家庭裁判所送致後の調査の結果を踏まえ、裁判官は、少年について審判を開始するかどうかについて判断します。

裁判官が審判を開始すると判断した場合、少年本人や保護者が審判期日に家庭裁判所に呼び出されます。

なお、罪質及び情状から成人と同じ刑事手続で刑罰を科するのが相当と判断される場合などには、家庭裁判所は事件を検察官に送致しなくてはなりません。事件を受け取った検察官は、成人の刑事事件と同様の刑事手続きを進めていきます。

(3) 少年審判による保護処分の決定

通常の場合、審判の最後に、裁判官から少年に対する最終的な処分が言い渡されます。

審判が開始された後の少年に対する最終的な処分のうちの「保護処分」には、「少年院送致」「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」という3種類があります。

- 保護観察:少年を施設に収容せずに、社会内で保護司や保護観察官の監督・指導を受けながら更生を図る処分(少年法24条1項1号)

- 少年院送致:少年院において矯正教育を受けさせる処分(少年法24条1項3号)

- 児童自立支援施設または児童養護施設への送致:児童福祉法上の支援を行うことを目的として設けられた施設に少年を入所・通所させる処分(少年法24条1項2号)

審判開始が決定されると、少年が保護処分を受ける可能性が高まります。保護処分の中には、少年院送致など避けたい処分内容も存在します。

そのため、弁護士(付添人)はそもそも家庭裁判所に審判を開始しないように求めたり、保護観察を求めたりする活動を行うことになります。

[参考記事]

少年事件における付添人の役割

3.実際に保護観察を勝ち取った解決事例

(1) 事件の概要|刑事弁護依頼

少年は、経済的に余裕のある家で育ち、部活動をしながら大学への進学を目指していましたが、大学受験が思うようにいかず浪人となってしまいました。

その頃、新しい友人と付き合うようになり、その友人がトラブルに巻き込まれたことから騒動の相手方に傷害を負わせてしまい、警察に逮捕されてしまいました。

裁判所から少年の親に勾留決定の連絡が入ってから、泉総合法律事務所に刑事相談があり、刑事弁護(家裁送致後は付添人活動)を依頼されました。

依頼は日曜日でしたが、親としては火曜日からの重要事に参加できるよう月曜日には釈放してほしいとの要望でした。

そこで、弁護士はまず「準抗告」により法然の身柄の釈放を目指し、親の身元引受書と上申書、準抗告申立書を作成し、親の弁護人選任届とともに裁判所へと持参して申し立てを行いました。

本件は、被害者の傷害結果が重いものだったことや、犯行態様が悪質と評価されてもおかしくないことから、準抗告は難しいと考えられました。

しかし、結果的に裁判所から準抗告認容、勾留決定の取り消し(つまり、少年を本日中に釈放するとの連絡)を受けました。

これにより少年は、将来にとり重要な火曜日からの行事にも参加できることになりました。

(2) 釈放後の示談交渉

少年は準抗告認容の結果釈放されましたが、それだけでは少年事件が終わったことにはなりません。

弁護士は、少年院送致を回避するべく被害者との示談交渉を続けました。

結果として、被害者の方に謝罪文と示談金を受け取ってもらい、さらに赦しの意思の表示された書面(示談書)を取り付けることができました。

(3) 少年鑑別所送致(観護措置)

しかし、この事件は示談で終了することはありませんでした。

本件で警察が作成した捜査資料は、示談書を含めて家庭裁判所に送られました。

そして家庭裁判所は、少年の犯行態様の悪質さや傷害の結果の重大性を重視して、少年と親を調査のために呼び出し、その調査の場で少年鑑別所に送ること(観護措置)を告げました。結果、少年はそのまま最寄りの鑑別所に収容されることになりました。

家庭裁判所は、「事後的に示談が成立して被害が回復された」「被害者から赦しを得られた」という事実よりも、それまで部活動に励み非行に手を染めていなかった好青年が、なぜか突然暴力沙汰を起こしてしまったという点に着目し、その原因を突き止めなければ再び同様のことが繰り返されるおそれが否定できないと判断し、鑑別所で少年の心中を探ることが少年のためになるとの結論を下したものと考えられます。

少年鑑別所は、収容された未成年者が自由に出入りすることを許されないという点では刑務所などと同じですが、その役目は「家庭裁判所が未成年者に対する処分を決めるために必要な情報を集めること」及び「処分を決めるまでの間に未成年者が他者や自分自身を傷つけることのないよう保護すること」にあります。

ですから、鑑別所において、収容者には多くの作文課題をこなすことや、職員のカウンセリングを受けることが求められます。少年はそんな鑑別所で4週間を過ごすことになりました。

(4) 少年審判への対応・保護観察処分

少年の親や当事務所の付添人弁護士が何度も面会に通いましたが、少年は最初「将来に対する不安で押しつぶされそうな気分になった」といいます。

しかし、日を重ねるにつれ、自分の起こしてしまった暴力や、それに至るまでの自身の心の動き、さらには将来の生活について自分自身を客観的に評価し考えることのできる態度が身についていき、面会の際に見せる表情も落ち着いたものに変わっていきました。

そして、4週間が経過する頃には、型通りの反省の態度を捨て去り、非行に至った本当の理由や、今後それが再発するのを防ぐために取りうる対策、さらには人生設計についても自ら表明することができるようになっていました。

この間、当初は驚き嘆くばかりであった両親も、少年と対話を続けるうちにその変化に気付き、これを受け入れられるように心情を改めていかれました。

少年は、4週間後に再び家庭裁判所に戻り、そこで初めて自分に処分を下す権限を持つ裁判官に会いました。

裁判官は、少年に自身が犯した暴力行為の危険さを思い出させるとともに、鑑別所から送られてきた資料を見て「少年が家庭の助けを受ければ同じような行為の再発を防ぐことができる」と述べ、臨席した少年の親に少年の更生を支える決意のあることを確認しました。

最終的には、少年に保護観察処分とすることを告げました。

4.少年事件でも甘く考えず弁護士へ相談を

犯行の重大性や犯行態様の悪質性を考えると少年院送致もあってもおかしくはない事案でも、親や弁護士(付添人)のサポートなどによりに、家庭裁判所が少年院送致しなくとも更生できると判断するケースはあります。

少年事件では刑事罰を受けることはなく、従って前科はつきませんが、だからと言って甘く考えるのではなく、少年事件に精通した弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

泉総合法律事務所は、成人の刑事事件だけでなく、今回のような少年事件にも精通しております。少年事件についても、是非とも泉総合法律事務所にご依頼ください。

5.保護観察に関する実際の質問

-

Q.保護観察中の未成年の窃盗です。再犯の重さや少年院行きの可能性は?

未成年のバイクの窃盗なのですか、保護観察中と保護観察が終わってからの再犯では重さが変わりますか?

少年院に行く確率や、罪の重さは変わるのでしょうか? -

A.少年院行きの可能性はあると思われます

保護観察は、事件を起こした少年の更生・保護のために、保護観察官ないし保護司が指導監督するものです。

その保護観察中にバイク窃盗事件を起こしたことは、「保護観察では更生・保護が十分対応できない」と見られますので、家庭裁判所の少年審判において少年院送致の判断が下される可能性は高まると思います。また、保護観察終了後の場合ですが、再犯ならばやはり上記と同様に家庭裁判所の見方は厳しいと思われ、少年院送致の可能性はあると思われます。

-

Q.未成年で初犯で盗撮行為をしました。処分はどうなりますか?

未成年です。先日ショッピングモールで盗撮行為をしているのがバレて、警察に検挙されました。

その取り調べにて、本当は100件近くの盗撮行為をやっているのですが、「今回しかやっていない」と嘘の証言をしてしまいました。しかし、スマホの解析にてその複数の盗撮行為はバレると思います。初犯なのですが、これはどのような処分が下されるのですか?

-

A.しっかりと反省していれば保護観察処分と思われます。

まずは、警察が100件近くある余罪をどこまで捜査するかだと思います。

警察もマンパワーの問題があるので、すべてを捜査するとは思えません。画像だけで場所を特定するのは簡単ではないと思いますので、数件捜査して立件をできるかどうかだと思います。質問者様は未成年とのことですから、警察の捜査後、検察官送致された後は家裁に送致されて少年審判の流れとなります。

初犯ですので、(虚偽の供述をしたことや余罪が多数あることについて家裁の心証は悪いですが)質問者がきちんと反省し、余罪についても正直に話し、立件された案件については示談を成立させ、家庭環境での指導監督が十分期待できるものであれば、審判結果はおそらく保護観察処分だと思います。