少年(中学生・高校生)の万引き|刑罰・親の責任は?

少年(中学生や高校生)が万引きをしてしまった場合は、ご存知の通り少年事件となります。

しかし、具体的にどのような処分になるのか、親としてはどう対応すればよいのか、分からないという方がほとんどでしょう。

実際、お子様が万引きを起こしてしまった場合、家族の方は当然動揺してしまいます。「子どもはまだ13歳だが、これから先どうなってしまうの?」「中学生や高校生の万引きで親の責任はどうなる?」など、様々な疑問も浮かんでくると思います。

本コラムでは、中高生の少年の万引き事件について解説します。

1.少年が万引きをするとどうなる?

万引きは、刑法の窃盗罪(刑法235条)に該当することになります。この場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。

[参考記事]

万引きの刑事弁護全般

成人が万引きをした場合には、捜査結果を踏まえ、検察官が起訴・不起訴を決めます。

万引きは示談交渉次第で不起訴、罰金刑、執行猶予になるケースが多いですが、前科・前歴がある場合などには実刑判決を受け、刑務所に入る可能性も0ではありません。

では、中学生や高校生のような少年が万引きをしてしまった場合は、どのような処分になるのでしょうか。

刑法や少年法では、14歳を境に取り扱いが違ってきますので、この点も含め考えてみましょう。

(1) 警察沙汰にならない場合

少年による万引きが店側に見つかっても、前科・前歴がなく、反省の念があり、被害品の買取りなどの被害弁償をし、店側の注意も受け入れて今後二度としないことを約束した場合などには、店側の対応次第で警察に連絡せずそのまま帰されるという例もないわけではありません。

しかし、現在では万引きへの対応は各店で厳しいものになっており、発覚したら問答無用で警察を呼ばれるケースがほとんどでしょう。

(2) 14歳以上の少年で簡易送致の場合

万引きの様態が軽微な事件に該当すると思われる場合は、14歳以上の少年(犯罪少年)については簡易送致と呼ばれる特別な送致の方式がとられています(平成17年7月13日付け家庭局長通達「簡易送致事件の処理について」及び関連する犯罪捜査規範214条参照)。

簡易送致の対象となる事件は、被疑事実が軽微であるだけでなく、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等からみて再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を行う必要がないと明らかに認められるものです。具体的に、以下の要件を充たすものとされています。

- 罪種として、①窃盗、詐欺、横領及び盗品等に関する罪、又は、②長期3年以下の懲役若しくは禁錮、罰金、拘留又は科料に当たる罪、の事件でなければなりません。

- 被害の程度として、被害額又は盗品等の価額の総額が、おおむね1万円以下のもの、その他法益侵害の程度が極めて軽微なものであることが必要とされます。

- 犯行に凶器を使用したもの、被疑事実が複数あるもの、かつて非行を犯し、過去2年以内に家庭裁判所に送致又は通告されたもの、被疑事実を否認しているもの、告訴又は告発に係るもの、被疑者を逮捕したもの、権利者に返還できない証拠物のあるもの、については、対象事件から除外されます。これらに当たる事件は、犯罪事実の重大性あるいは少年の要保護性の観点から、簡易な処理になじまないものと考えられています。

上記簡易送致の要件を充たした事件については、警察は、少年ごとに「少年事件簡易送致書」と「捜査報告書」を作成し、少年の身上調査表その他の関係書類を添付して、1ヶ月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に対して送致することになっています(犯罪捜査規範214条1項)。

簡易送致で終わる事件の場合、警察官は、少年に訓戒を与えたり、保護者を呼び出して少年の監督につき注意を与えたり、被害弁償や謝罪をするよう諭す等の措置を行うことになります(同条2項)。

(3) 14歳以上の少年で簡易送致とならない場合

万引きをしたのが少年であっても、被害額が大きかったり、反省が見られなかったり、常習などで悪質性があったり、あるいは、被害弁償など一切なく、親などの保護者の態度も悪く監督が期待できない場合などには、警察に逮捕される可能性もあります。

そして、捜査機関は、犯罪の嫌疑がある限り、家庭裁判所に事件を送致します(少年法41条42条。全件送致主義)。

家庭裁判所の事件受理後の手続は、下記「3.家庭裁判所が万引き事件を受理した後の手続」のとおりです。

(4) 14歳未満の少年が万引きをした場合

14歳未満の少年は、万引きをしても「責任無能力者」として処罰されないこととされています(刑法41条)。

そのため、14歳未満の少年(触法少年)が刑罰法令に触れる行為、すなわち万引き(触法事件)をしても犯罪とはなりませんので、逮捕されることはありません。

しかし、警察官は、調査の結果、触法事件が家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき、児童相談所に通告ないし送致します(児童福祉法25条、少年法6条の6)。

そして、児童相談所が家庭裁判所に処分を決めてもらったほうがよいと判断した場合に限って、家庭裁判所は事件を扱うことになっています(少年法3条2項)。

家庭裁判所が事件を受理した後の手続は、下記「3.家庭裁判所が万引き事件を受理した後の手続」と同様の流れになります。

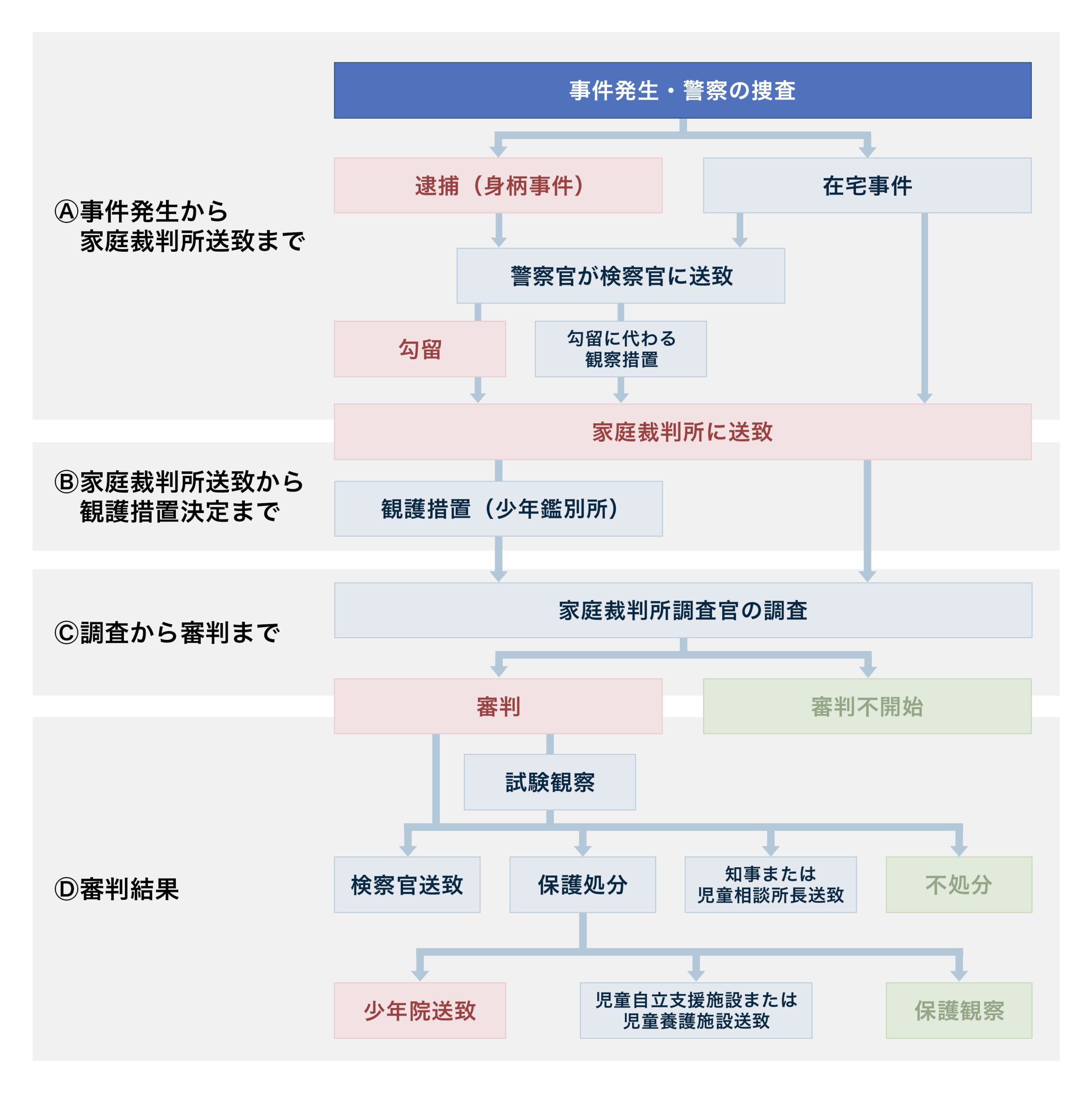

2.犯罪少年が万引きで逮捕された後の流れ

検察官は、逮捕された犯罪少年の身柄を警察から受け取った後、勾留の要件(証拠隠滅や逃亡の恐れなど)が備わっている場合に、裁判官に対し、勾留に代えて「観護措置」の請求を行うことができます(少年法43条1項)。

観護措置には、身柄を拘束しない調査官による観護と、少年鑑別所への収容を伴うものとがありますが、勾留に代わる観護措置は、通常は後者(少年鑑別所への収容)を意味します。

つまり、刑事施設である拘置所あるいはそれに代用される警察の留置施設ではなく、少年の身柄の取扱いに精通している少年鑑別所にその身柄が収容されることになります。その期間は10日間とされており、勾留と違って延長は認められません。

もちろん、検察官は、勾留に代わる観護措置を請求しないで、逮捕のまま家庭裁判所に事件を送致する場合もあります。

3.家庭裁判所が万引き事件を受理した後の手続

(1) 家庭裁判所への送致

捜査機関は、犯罪の嫌疑がある限り、家庭裁判所に事件を送致しなければなりません(少年法14条42条。全件送致主義)。

家庭裁判所は、少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行ったりすることなどが必要な場合には、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間そこに収容する観護措置の決定をすることができます。

(2) 少年審判

家庭裁判所は、送致された万引き事件につき、調査の結果、少年に要保護性(将来再び非行を行う危険性があること)が認められない場合には、審判不開始で手続を終了します。

また、審判が開始したとしても、万引きをしたという事実がなかったり、少年に要保護性がなかったりするときは「不処分」という決定がなされます。

最初の審判では結論を出さずに、試験観察といって、一定の期間、家庭裁判所調査官に少年の行動を観察させて、その経過を見た上でもう1度審判を開いて少年の最終処分を決めるという中間的な処分がされることもあります。

(3) 保護処分の決定

少年に要保護性が認められる場合、家庭裁判所は

①保護観察

②児童自立支援施設又は児童養護施設への送致

③少年院送致

のいずれかの保護処分に付す決定(少年法24条1項)をします。

①の保護観察は、少年が保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生できると判断された場合に付される処分です。

②の児童自立支援施設又は児童養護施設への送致は、比較的低年齢の少年について、開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合に付される処分です。

③の少年院送致は、少年が再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいため、少年院に収容して矯正教育を受けさせる場合に付される処分です。

4.中学生・高校生の万引きにおける親の対応

少年が万引きで逮捕された場合、親としては、少年の学業等への影響を考え、早期釈放に向けた対応をしなければなりません。

まずは店側に対する謝罪と被害品の買取りや被害弁償に努めることです。

警察沙汰になるか否かにかかわらず、店側に対する誠意ある対応が求められます。遅くても少年審判までに、店側に誠意をもって謝罪した上、示談を成立させておきましょう。

そして、早期に少年事件に精通している弁護士を選任すれば、観護措置決定を阻止できたり、仮に観護措置決定がなされても準抗告の申立てによって釈放されたりする可能性も出てきます。

また、家庭裁判所の少年審判時となった場合には、親による協力や指導監督が重視されます。

家庭裁判所調査官の調査では、少年が社会内で立ち直る環境が整っていることを明らかにする必要があります。「子供を立ち直らせられることは、親である自分にしかできない」「子供を何としても更生させるのだ」という、親としての熱意が求められます。

親としては、そのことを自覚した上で、これを積極的に主張していく必要があります。

5.万引き事件における弁護活動

(1) 被害店舗への対応

店側に対する対応が不十分と考えられる場合には、改めて誠意ある謝罪をし、被害品の買取りや被害弁償を行うことが必要になります。

弁護士は、誠意が伝わる謝罪の方法をアドバイスしたり、被害店舗との示談交渉の代理人となったりすることが可能です。

もし、チェーン店などで店側が一律して示談に応じない姿勢をとっているならば、示談に代わる贖罪寄付などの手続きも代行してくれます。

[参考記事]

贖罪寄付・供託の効果|本当に不起訴になるのか?

(2) 付添人として活動する

付添人(少年付添人)は、少年事件における弁護人のような役割を果たします。

とはいえ、少年事件における少年審判は、成人の刑事裁判とは異なり、少年を罰することが目的でなく、少年の健全な育成のために非行のある少年の性格の矯正と環境を整えることが目的です。

付添人は、これを少年や保護者の側に立って支える役割を担っています。

弁護士が付添人として活動する場合、少年鑑別所に収容された少年との面会、調査官と面談して意見を述べる、少年に有利な資料を調査官や裁判所に提示するなどを行います。

(2) 少年審判への対処

家庭庭裁判所の少年審判が予定されている場合には、弁護士は少年やその親に対して少年審判についての説明を行い、家庭裁判所調査官の調査などへの対処方法をアドバイスします。

少年審判においては、「不処分」あるいは「保護観察」を勝ち取ることが重要になります。

このために、弁護士は少年の非行の背景にある問題点を把握し、就学先や就職先を確保して、少年の更生を支えてくれる人や場所を見つけることで、少年の再非行の可能性を小さくしていく活動なども行います。

6.まとめ

少年の万引き事件については、成人の場合の万引き事件とは手続きや処分内容が異なります。

いずれにせよ、早期に店舗側と示談をして、できるだけ身柄拘束を避け、「不処分」あるいは「保護観察」を勝ち取ることが重要になります。

万引き・窃盗を始めとした少年事件の弁護は、泉総合法律事務所の弁護士・泉義孝にお任せください。

7.少年の万引きに関する実際の質問

-

Q.中学生の息子の万引きで、示談交渉のやり方が分かりません。

14歳の中学3年生の息子が、万引きで補導されました。被害総額は100万前後です。現在、警察の取り調べが終わったところです。

盗んだ物の弁償はこれからしますが、示談はどのように進めればいいのですか?

A.示談交渉は弁護士にご依頼ください。

一般論として、犯罪の被害者の連絡先は、警察・検察段階では加害者本人や家族には開示しません。弁護士限りでの条件で、被害者が承諾すれば警察や検察が弁護士(弁護人)に開示します。

家裁送致後なら、家裁調査官に被害者の連絡先の開示を求めるか、家裁に移った刑事記録の開示を受けて弁護士(付添人)が被害者の連絡先を把握して示談交渉・被害弁償を進める形かと思います。

いずれにしても示談を進める、あるいは被害弁償をするには弁護士への依頼が必要です。