伝聞法則|供述証拠が認められない場合

法廷では、証人尋問の場面で、弁護士が「異議あり!伝聞です!」と挙手をして証人の証言をストップさせることがあります。

この「伝聞」とは、「伝聞証拠」の意味であり、これを証拠とすることを禁じる刑事裁判のルールが「伝聞法則」です。

これは、正しい刑事裁判が行われるために、非常に重要な手続上のルールです。

しかし、その内容は複雑かつ膨大で、とても理解が容易とは言えません。

この記事では、伝聞法則の基本的な内容について説明したうえ、弁護士がこのルールを使ってどのような法廷での弁護活動を行うのかについて解説します。

※この記事では、刑事訴訟法1条を「法1条」、刑訴訴訟規則1条を「規則1条」と表記します。

1.伝聞法則とは何か?

(1) 刑事裁判における「証拠能力」とは?

伝聞法則を理解するには、前提として「証拠能力」という刑事裁判のルールについて知る必要があります。

刑事裁判における事実の認定は、「証拠」に基づく必要があります。

しかし、どのような証拠でも構わないという訳ではありません。例えば「占い」や「神様のお告げ」が有罪の証拠だとされると、誤判や冤罪による重大な人権侵害を防ぐことはできません。

そこで、現在の刑事裁判では、事実認定の証拠として用いることが許される一定の資格を証拠に要求しています。これを「証拠能力」と呼びます。

どのような証拠であっても、この証拠能力が認められなくては、事実認定の証拠とすることは許されません。刑事裁判において、ある証拠に証拠能力が備わっているか否かは、非常に重大な問題となるのです。

[参考記事]

刑事事件の証拠になるもの|物的証拠・状況証拠など

(2) 伝聞法則とは証拠能力のひとつ

伝聞法則とは、「伝聞証拠」には、原則として証拠能力を認めないという刑事裁判のルールです(法320条1項)。

では「伝聞証拠」とは何でしょうか?

これは、「①公判期日外(公判廷外)の供述を内容とする証拠」であって「②その内容の真実性を立証するために用いられる証拠」と定義されます。

まずは具体例を挙げてみましょう。

【設問】被告人Bが被害者Cを殴った、という暴行罪で起訴された刑事裁判において、弁護側はBによる犯行を否認し、人違いだと主張しました。Bによる犯行を立証するために検察側が申請した証人Aは、法廷での証人尋問で、「Dが『BがCを殴っていたよ』と言っていました」と証言しました。裁判所は、このAの証言を証拠として、Bの犯行だと認定できるでしょうか?

【解答】伝聞証拠とは、この『BがCを殴っていたよ』というDの供述部分であり、これは原則として、証拠とすることはできません。

これが伝聞法則です。

2.供述証拠の危険性

では、なぜ伝聞証拠は有効な証拠とできないのでしょうか?

(1) 供述証拠とは?

まずは、「供述を内容とする証拠」、すなわち「供述証拠」について説明します。

供述証拠とは、人の記憶に残っている証拠です。

先の【設問】の場合、BがCを殴った場面は、まずDが視覚という知覚で感覚し、これを記憶します。そして、後に当時の記憶を思い出して、これを言葉や文章で表現することで他者に伝わります。

このように供述証拠は、人の知覚→記憶→表現という過程を経るので、この各プロセスにおいて、次のような誤りの混入する危険があり、その内容が真実ではない可能性があります。

- 知覚する段階…見間違い・聞き間違いなど

- 記憶する段階…記憶違い・記憶の喪失・不正確な記憶・先入観に基づく記憶など

- 表現する段階…わざと自分の記憶と異なる内容を述べる・言い間違い・感情的な言い過ぎなど

このような誤りの危険性がある供述証拠に無条件に証拠能力を認めたのでは、誤判や冤罪を防ぐことはできません。

他方、供述証拠であっても、その内容に誤りがなく真実であることを確認する手段を経れば、証拠能力は認められます。

刑事裁判では、反対尋問や証人の宣誓、裁判官による判断などによる確認手段を用意しています。

(2) 伝聞証拠は内容の真実性を確認できない

先の【設問】における、Aの「Dが『BがCを殴っていたよ』と言っていました」との証言は、

①Aが、そのようなDの発言を知覚・記憶し、表現する「Aの供述証拠」であると同時に、

②Dが、Bの暴行の事実を知覚・記憶・表現したという「Dの供述証拠」でもあります。

Aは証人として出廷していますから、反対尋問等の確認手段をとれます。しかし、Dの供述部分は、Dを公判廷に出廷させて反対尋問を実施しなくては、本当にBがCを殴ったのか否か、その内容の真実性を確認できません。

このように、公判期日外(公判廷外)の供述証拠は、確認手段を経ないため、原則として証拠能力を認めることはできません。

伝聞証拠の定義に、「①公判期日外(公判廷外)の供述を内容とする証拠」が含まれるのは、このためです。

3.伝聞証拠と要証事実の関係

伝聞証拠の定義には、もうひとつ「②その内容の真実性を立証するために用いられる証拠」という部分があります。このことについて説明しましょう。

例:証人A「Dは、『Bの奴は、勤務先の経営者Cから懲戒解雇されたぞ』と言いふらしていました。」

このDの供述証拠を、「DがBの社会低評価を低下させる発言を言いふらした」という、DのBに対する名誉毀損罪の犯罪事実を立証する証拠として用いるならば、Dがそのような発言をしたこと、それ自体が証拠となります。本当にBが懲戒解雇されたのか否か、Dの供述内容の真実性を確認する必要はありません。

つまりDの供述は伝聞証拠ではないのです。

他方、このDの供述証拠を、BがCを殺害した殺人行為における、Bの犯行動機(懲戒解雇された逆恨み)を立証するための証拠として用いる場合は、本当にBがCから懲戒解雇されたのか否か、その真実性を確認する必要があり、Dの供述は伝聞証拠となります。

【判例】最高裁昭和30年12月9日判決

強姦致死事件の裁判で、証人Aは「被害者C女は、生前、被告人Bについて『あの人は好かんわ、いやらしいことばかりする』と言っていました」と証言しました。最高裁は、この被害者Cの供述を、被告人Bには、かねてから、C女と情を通じたいという野心があったという犯行動機の証拠とする場合には伝聞証拠であると判示しました。この場合、本当に、被告人Bが、いやらしいことばかりしていたか否か、その真実性を確認する必要があるからです。

このように、伝聞証拠か否かは、その供述証拠で立証される事実(要証事実)によっても左右されるので、伝聞証拠の定義に「②その内容の真実性を立証するために用いられる証拠」という部分が含まれるのです。

4.弁護士による伝聞法則違反への対応・伝聞法則の活用

刑事裁判において、弁護士は、誤判・冤罪を防止し、被告人の人権を守るために、様々な場面で伝聞法則のルールに対応し、これを活用します。

(1) 証拠能力への異議申し立て

証拠能力のない伝聞証拠を証拠として採用し取り調べを行おうとする裁判所に対しては、弁護士は、法令違反を理由とする異議を申し立てることができます。

例えば、検察側申請の証人Aが、検察官による主尋問で、「Dが『被告人Bが被害者Cを刺したのを見たよ』と言っていました」と証言した場合、弁護士としては、直ちに「異議!伝聞です!」と異議申し立てを行います。

弁護士がこの異議を申し立てないまま証人尋問が終了してしまうと、特段の事情のない限りは、伝聞証拠を証拠とすることに黙示で同意したと評価され、証拠能力が認められてしまうからです(最高裁昭和59年2月29日決定・高輪グリーンマンション殺人事件)。

異議を受けた裁判所は、異議を認めるか否かを遅滞なく決定しなくてはなりません。

裁判所は、異議に理由があるものとして認めるとき、伝聞証拠を証拠として採用する決定を取り消したり、すでに証拠として取り調べてしまった場合には当該証拠を排除する決定をしたりしなくてはなりません。

(2) 法令違反による控訴

伝聞証拠として証拠能力がないにもかかわらず、これを証拠として採用して判決を下した場合は、訴訟手続の法令違反です。

この場合、当該の伝聞証拠を除外して、他の証拠だけでも有罪を認定できるのでない限りは控訴理由となります。弁護士は、これを理由に直ちに控訴手続をとります。

逆に、弁護士が請求した証拠が伝聞証拠ではないにも係わらず、これを伝聞証拠として証拠申請を却下したうえ有罪判決を下したケースでも、仮に証拠として採用されていれば結論が変わっていたであろう蓋然性があれば、やはり同様に控訴理由となります。

(3) 被告人に不利な証拠を排除する手段として活用

検察官が申請した証拠が伝聞証拠でも、弁護士の「同意」があれば証拠能力が認められます。伝聞証拠であっても、特に内容に争いがなければあえて反対尋問で確認するまでの必要はなく、調書などの提出を認めたほうが、裁判官の理解も得やすく、訴訟を迅速化し被告人の利益となる場合も多いからです。

実は、この同意・不同意は、伝聞証拠の一部分だけについて同意し、他の部分を不同意とすることが可能です。

たとえば、供述録取書について、特に争いのない事実関係の記述は同意し、その他の部分、特に被告人に不利で承服できない内容の記述は不同意とできるのです。

検察官がどうしても不同意とされた記述の内容を証拠としたければ、供述者を証人として申請するか、それができないなら伝聞法則の例外要件を満たす場合だと主張することになります。

(4) 公判での立証活動に活用

伝聞証拠でも、他の供述証拠の「証明力を争う証拠」として用いる場合は、証拠能力が認められます。

例えば、検察側申請の証人Aが「被告人Bが被害者Cを刺すところを見ました」と証言したとします。ところがAは、捜査段階で「被害者Cが刺されるところを見たが、犯人が誰かは暗くてわからなかった」と供述し、それを内容とする供述録取書が存在した場合は、弁護士は、当該供述録取書を証拠として申請することが可能です。

Aの公判廷での証言と捜査段階での供述は、同じ人間による「自己矛盾供述」であって、そのような矛盾した供述をした事実があるということから、Aの証言内容には信用性がないと攻撃することができます。

つまり、自己矛盾供述は、その供述内容の真実性を問題とする余地がないので、そもそも伝聞法則が適用されない(伝聞法則の不適用)場面なのです(最高裁平成18年11月7日判決)。

5.まとめ

伝聞法則は、正しい事実認定を行い、誤判・冤罪を防止して、被告人の人権を守るための重要なルールです。

ただ、ルールは複雑で、例外も多く、刑事裁判に精通し経験豊富な弁護士でなくては対応が困難です。

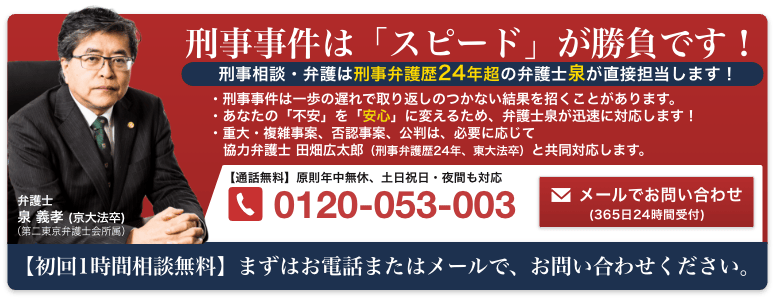

刑事事件の弁護は、刑事事件に注力した弁護士に依頼されることをお勧めします。